Il primo febbraio 1979 l’Ayatollah Khomeini tornava dall’esilio in Francia e l’11 febbraio finiva l’ultimo governo imperiale: era l’inizio della rivoluzione. Quarant’anni dopo il paese che sognava giustizia sociale resta nel mirino dei nemici storici. Il racconto di quei giorni nelle testimonianze che ho raccolto dai protagonisti. Tra due giorni in Polonia gli Usa vogliono fondare una Nato anti-Iran. Che facciamo?

Per le strade di Teheran il primo febbraio 1979 la rivoluzione arrivò a bordo di una Chevrolet Blazer, un mito dell’America a quattro ruote. Forse bisognerebbe raccontarlo anche al segretario di Stato statunitense Mike Pompeo che in Polonia, tra qualche giorno, vuole fondare una sorta di Nato anti-Iran e forse inaugurare una nuova disastrosa destabilizzazione mediorientale. L’Iran, 40 anni dopo, è sempre sul fronte di guerra e degli eventi internazionali.

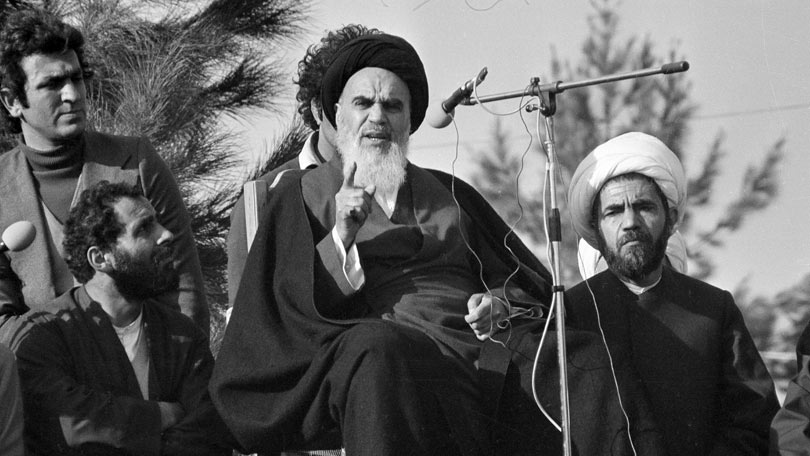

«Posteggiai la mia auto sotto le ali dell’aereo che aveva riportato l’Imam Khomeini dall’esilio in Francia», mi raccontò il suo autista di allora Mohsen Rafiqdoust, che poi fu uno dei capi Pasdaran, le guardie della Rivoluzione e quindi leader della Fondazione di Martiri, una delle leve più potenti dell’ayatollah economy. La folla premeva da tutte le parti e a un certo punto la Chevrolet cominciò a sobbalzare, la gente aveva sollevato l’auto e la portava a braccia. «Mi resi conto nel tragitto di essere passato sopra la gamba di un anziano. Ma l’uomo non ne voleva sapere di spostarsi. “Quanto devo pagare”, implorava, per avere avuto l’onore di essere passato sotto l’auto dell’Imam?».

La tappa più importante fu al cimitero di Behest-e Zhara dove Khomeini tenne il primo discorso senza però pronunciare mai la parola rivoluzione, come racconta Alberto Zanconato – per anni corrispondente da Teheran dell’Ansa – in un’ottima biografia di Khomeini appena pubblicata da Castelvecchi.

IL RITORNO DI KHOMEINI venne seguito da una folla di quattro milioni di persone. Diede il via al più importante movimento di massa dopo la seconda guerra mondiale, con una carica rivoluzionaria e popolare nella promessa di restituire agli iraniani dignità e giustizia sociale e il traguardo di ristabilire i valori della morale islamica in uno stato guidato dalla legge divina.

L’11 febbraio di 40 anni fa cadeva anche l’ultimo governo dello Shah guidato da Shapour Baktiar. La fine della monarchia avvenne con una battaglia finale in cui i guerriglieri marxisti dei Fedayn del Popolo sconfissero in una base aerea la Guardia Imperiale. Ci vollero quasi tre anni perché lo Stato clericale riuscisse a eliminare marxisti, laici e islamici liberali in un Paese dove il partito comunista Tudeh aveva un milione di seguaci.

In marzo fu proclamata la repubblica islamica e un mese dopo venne costituito il corpo dei Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran. Se ne occupò un direttorio di cinque persone, tra cui Rafiqdoust, che il 4 aprile 1979 si recarono a Qom per presentare a Khomeini la nuova organizzazione.

«L’imam ci ascoltò attentamente e alla fine dichiarò: “È una buona idea, adesso che la rivoluzione è riuscita il nemico tenterà un colpo di stato utilizzando l’esercito come in Cile. Dobbiamo quindi contare sulle nostre forze”. In tre mesi i Pasdaran sostituirono le forze armate tradizionali».

Due eventi comunque decisero il destino della rivoluzione. Il primo fu il 4 novembre 1979, la presa degli ostaggi nell’ambasciata americana – un mese prima che i sovietici invadessero l’Afghanistan – che segnò la rottura con gli Stati uniti, non rimarginata neppure dall’accordo sul nucleare del 2015 voluto da Obama e stracciato da Trump.

COME ANDARONO le cose me lo raccontò l’allora ministro degli Esteri Ibrahim Yazdi. «Chi sono questi studenti?», chiese Khomeini. «Dategli un calcione e rimandateli a casa». Ma l’Imam cambiò opinione quando vide masse di dimostranti entusiasti e annunciò che era cominciata una seconda rivoluzione, più importante della prima. L’altro evento nel settembre 1980 fu l’invasione da parte dell’Iraq di Saddam Hussein: la guerra con un milione di morti durò otto anni e saldò al potere l’alleanza tra religiosi, bazarì e pasdaran.

Fu quello il «fronte dei martiri» dove nello Shaat el Arab vidi dei giovanissimi, con le chiavi del Paradiso musulmano al collo e il coltello tra i denti affrontare a mani nude i carri armati iracheni e rotolarsi avvolti nei tappeti sui campi minati. La necessità di compattare il fonte interno fu decisiva per tenere la rivoluzione in sella. Non era stata una vittoria ma l’Iran persiano dimostrò di sapere resistere agli arabi appoggiati dalle armi dell’Occidente e dai soldi delle monarchie del Golfo.

Da allora la repubblica islamica non si è mai fatta tentare dall’idea di piegarsi all’egemonia americana, alla potenza militare di Israele o a quella economica degli emiri: il petrolio ha fatto galleggiare un Paese che ha affrontato anche grandi movimenti di protesta interni come l’Onda Verde del 2009 che anticipò di due anni le primavere arabe.

L’Iran non solo ha resistito militarmente ma ha esteso la sua influenza in Iraq, in Siria, in Libano anche per gli errori clamorosi degli Stati uniti che eliminarono i nemici di Teheran, Saddam Hussein e i talebani afghani. E sono stati ancora i pasdaran iraniani e le milizie sciite a fermare per primi l’Isis in Iraq nel 2014 e a tenere in piedi il regime siriano di Bashar Assad.

E LA RIVOLUZIONE? Nel 1979 gli iraniani erano 40 milioni, ora sono 80, di questi 50 milioni hanno meno di 30 anni, un’intera generazione che non ha coltivato l’utopia khomeinista e neppure partecipato alla guerra contro Saddam. Un altro mondo. «La rivoluzione islamica – dichiarò allora l’Imam Khomeini – farà molto di più che liberare dall’oppressione e dall’imperialismo: creerà un nuovo tipo di essere umano».

Ma dell’aspirazione a quella società ideale non è rimasta quasi traccia. Sono però sopravvissute le sue imperfezioni e l’Iran mostra quasi sempre un doppio volto. Lo spiegava molto bene con una metafora il filosofo Dariush Shayegan: «La storia dell’Iran è come un pendolo che oscilla, a seconda delle stagioni, tra Occidente e Oriente». Ma quale sarà la prossima stagione persiana forse non lo decideranno soltanto a Teheran.

Alberto Negri

articolo pubblicato su IlManifesto.it

Redazione

La redazione di Babilon è composta da giovani giornalisti, analisti e ricercatori attenti alle dinamiche mondiali. Il nostro obiettivo è rendere più comprensibile la geopolitica a tutti i tipi di lettori.

Germania in panne. Che ne sarà del modello tedesco

4 Feb 2025

A pochi giorni dalle elezioni tedesche Paesi Edizioni, la casa editrice basata a Roma specializzata nella saggistica…

L’Europa non ha mai smesso di importare gas dalla Russia

31 Gen 2025

Le importazioni di gas russo, sia attraverso linee di tubature che in forma liquefatta, verso il mercato europeo non…

Il bivio tra democrazia e dittatura

19 Nov 2024

L’economista Giorgio Arfaras, in libreria dal 1° novembre con il saggio Filosofi e Tiranni, edito da Paesi Edizioni. Il…

Come fare impresa nel Golfo

16 Ott 2024

Come aprire una società in Arabia Saudita? Quali sono le leggi specifiche che regolano il business nel Paese del Golfo…